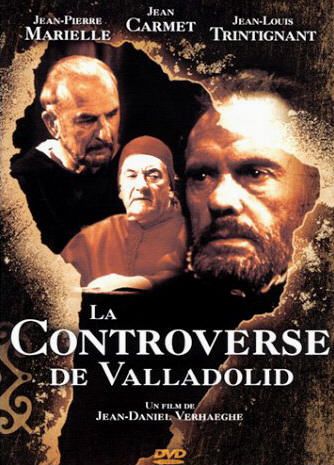

La controverse de Valladolid (Jean-Daniel Verhaeghe, 1992)

Une analyse de Renaud-Selim Sanli et Déborah Brosteaux (étudiants et chercheurs en philosophie et en droit à l’ULB*).

Les recadrages du juge : une impartialité en tension

La controverse de Valladolid est un film réalisé en 1992 par Jean-Daniel Verhaeghe, sur la base d’une pièce de théâtre elle-même issue du roman éponyme de Jean-Claude Carrière. Il met en scène une controverse historique qui éclata au sein de l’Église catholique en 1551 en la condensant en un procès-fiction que l’intégralité du film prend pour objet. Par l’effet d’un quasi huis-clos, le parti pris cinématographique est de dramatiser cette controverse théologique. Ce procès fictif se structure autour du rassemblement en un temps et un lieu uniques d’une cause judiciaire, mise entre les mains de personnages aux rôles très codifiés : c’est l’image d’Épinal du procès que l’on retrouve ici. Le cadre spatial symbolique, un monastère, est disposé en salle d’audience triangulaire, de type procureur – juge – avocat de la défense, afin de trancher un litige entre parties par une décision judiciaire qui prend la forme d’un jugement. La clôture spatio-temporelle ainsi que la codification de cet espace-temps sont les conditions de l’homogénéité par laquelle ce discours parvient à se constituer comme champ propre. Contrairement à la plupart des films qui mettent en scène un procès, nous ne voyageons pas en dehors de l’édifice judiciaire. Toutes les scènes, si elles ne se passent pas dans la salle d’audience, se déroulent dans la chapelle du monastère (qui fait office de palais de justice) durant le même épisode temporel : un temps court qui, bien que scandé en plusieurs moments, donne une impression de suspension, ce qui rend perceptible la constitution par le procès d’un ordre propre, distinct de l’ordre social. En effet, même durant les interruptions du procès, les personnages continuent d’être représentés dans leur fonction. Le film commence sur l’ouverture de la séance et se clôt sur le jugement, si ce n’est qu’intervient alors la seule scène sortant véritablement de l’ordre judiciaire : l’image d’un esclave noir balayant la salle vide, débarrassée de sa fonction symbolique.

Historiquement, la controverse, qui prit place d’août 1550 à mai 1551 à la demande de Charles Quint, du Pape Paul III puis de Jules III, rassembla des juristes et des théologiens. Présidée par le cardinal Roncieri, elle pose la question théologico-politique suivante : comment la foi doit-elle être prêchée au Nouveau Monde, et par quel moyen assurer l’autorité impériale aux Indes ? S’opposent autour de cette question deux figures majeures : le théologien espagnol Juan Ginés de Sepúlveda et l’évêque dominicain de Chiapa, Bartolomé de Las Casas. Le premier représente l’envahisseur espagnol en soutenant qu’il faut commencer par soumettre les Indiens par la force à la Couronne, c’est-à-dire leur faire la guerre, pour ensuite permettre leur conversion au catholicisme. Le second se présente comme défenseur-avocat des Indiens : il soutient une conversion pacifique comme condition préalable à la reconnaissance d’une souveraineté espagnole dans les colonies. Le film reprend ce questionnement et met en scène, à travers ces deux figures charismatiques, la lutte d’influence par laquelle s’affrontent la fraction humaniste du clergé et les scolastiques du XVIe siècle autour de la question coloniale que pose la conquête du Nouveau Monde. Néanmoins, ce n’est pas par la question des formes de souveraineté et d’évangélisation que s’ouvre le procès-fiction, mais par le problème suivant, exposé par le légat du Pape : « Aujourd’hui le Saint Père m’a envoyé jusqu’à vous avec une mission précise : décider, avec votre aide, si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu et nos frères dans la descendance d’Adam. Ou si au contraire, comme on l’a soutenu, ils sont des êtres d’une catégorie distincte, ou même les sujets de l’empire du Diable » (00:05:35). Le statut de l’âme des Indiens et les modes – belliqueux ou pacifique – d’évangélisation sont les deux versants que condense la fiction. D’un point de vue historique, l’âme des Indiens avait déjà été reconnue en 1537 par Paul II, dans la bulle Sublimis Deus. Ce débat est transposé par le procès-fiction dans le contexte de la controverse de 1551. Inversement, la question de la guerre et de sa légitimation, de ses justes causes, qui était l’enjeu central de la controverse historique, n’est posée par le juge-légat qu’à titre secondaire dans la version fictive.

Toute la structure scénaristique du film rend palpable la tension fondamentale qui émerge entre la formalité du droit et ce qu’elle se donne pour tâche de réguler : les rapports de pouvoir (la colonisation), la violence (la guerre de conquête), les enjeux du politique (les intérêts de la Couronne), la situation exceptionnelle qui échappe à la normalité sociale (la découverte du Nouveau Monde). Le traitement de la guerre en est un exemple frappant : si la question de la guerre est placée à la périphérie du cadre délimité par le légat-juge, elle va néanmoins, à l’insu du légat, être sans cesse ramenée au centre des débats par les deux plaideurs. La guerre, invoquée d’un bout à l’autre de la controverse, s’en trouve par ailleurs à chaque fois écartée. Le cardinal en vient ainsi à déclarer, afin de mettre un terme aux paroles de Sepúlveda : « Nous ne sommes pas là pour parler de la guerre » (00:33:06). Il n’est pas anodin que ce rejet s’incarne en la personne du juge, figure de l’impartialité : la guerre, expression politique radicale de la prise de pouvoir par la force, rend d’emblée, et par définition, ses acteurs partiaux. Le légat-juge se méfie, car il craint de voir la partialité de la guerre grever en son sein l’impartialité du dispositif juridique en rendant patents les intérêts, les alliances, les cadres de référence qui lient l’un et l’autre. Si le procès est traversé par la guerre, comment la décision qui en résultera pourrait-elle ne pas être à l’image de cette dernière, c’est-à-dire partiale ? Les décalages qui vont s’installer autour de cette question entre légat-juge et théologiens-plaideurs révèlent la grande force de ce film quant à sa représentation de l’édifice judiciaire : tout en rendant visible le cadre par lequel le droit tend à se rendre autonome, ce procès-fiction ne cesse d’être submergé de l’intérieur par un conflit qui le traverse, dont le film dévoile progressivement les enjeux. C’est d’abord parce qu’elle s’est baptisée dépositaire du droit que l’Église peut poser la question des limitations et des extensions de son propre pouvoir : La controverse de Valladolid montre un droit sans cesse aux prises avec ses propres origines, dont il ne peut – ni ne « veut » – se libérer totalement, tout en acquérant néanmoins une subsistance suffisante pour en repenser le cours. La figure du juge que représente le légat du pape incarne ce droit soucieux de maintenir son autonomie tout en se confrontant, à l’intérieur de ses limites, avec ses propres dehors.

La décision du juge : un décentrement de la joute oratoire

Le cardinal Roncieri, qui se démarque par sa posture d’impartialité, légitime par elle le cadre du droit mis en place par le procès. Cette impartialité s’instaure vis-à-vis de différents cadres en tension les uns par rapport aux autres : le conflit politique, les guerres de conquête d’une part, mais aussi, d’autre part, la conflictualité des parties en présence. Le souci d’impartialité du légat-juge vient renforcer l’autonomie et l’indépendance de la justice par détachement et abstraction de ses origines conflictuelles. Le légat-juge opère cette abstraction par un double retrait : il se retire tant du cadre initial de la guerre que de la partialité du conflit qui fait le film lui-même, à savoir la joute oratoire qui oppose Las Casas et Sepúlveda. En effet, c’est en se retirant dans son intériorité que le légat-juge parviendra à trancher le débat judiciaire. Ce faisant, le cardinal renforce le caractère autonome et indépendant de la justice à travers une prise de décision rationnelle et méthodique ; il renforce la validité de la sphère juridique par des gestes de détachement et d’isolement.

La lutte des objections et des réponses qui rythme le procès, et dont le légat-juge va s’extraire, fait pourtant toute la mise en scène du film. La seule trame narrative est celle du procès dont les actions principales sont les plaidoiries antagonistes de Las Casas et Sepúlveda. La conflictualité est omniprésente dans le film, les deux hommes s’affrontent dans un véritable duel. Tous les éléments d’une quête chevaleresque sont réunis : le duel, la passion de la cause, quelque chose à atteindre, l’idéal de Justice et de Vérité. Le conflit qui éclate ici raconte, à travers ses propres ressorts diégétiques, l’histoire de la destruction des Indes, de la colonisation, sous la forme d’un récit d’actions et d’aventures violentes entre adversaires (à travers lesquels s’affrontent des valeurs, peut-être même le bien et le mal). Verhaeghe a choisi de mettre en scène la violence de la conquête sous la forme régulée qu’est la joute oratoire du procès judiciaire. Ce dernier permet à la violence de s’exprimer par la parole dans un cadre qui la contient et par des rites qui la régulent en la distribuant dans un temps circonscrit. La lutte formalisée par le principe du contradictoire, qui tisse la trame principale du film, est, au moment du jugement – point culminant du procès – néanmoins écartée. Le juge, pointe supérieure du triangle du droit, se fait à nouveau le pivot d’un excentrement du conflit : non plus le conflit « extérieur » au droit, que ce dernier se donne pour fonction de résoudre, mais le conflit « intérieur », qui fait sa propre texture.

La production d’une décision judiciaire ne va plus s’inscrire dans une processualité conflictuelle (à la manière dont émergeait une vérité au cours d’une dispute scolastique) mais au sein d’une rationalité extraite du cadre qui lui donne sa fonction (nous avons alors affaire à une « vérité moderne », fruit d’un acte intérieur et monologique). La vérité n’est donc plus le résultat d’une confrontation mais d’un acte réflexif individuel. Le dénouement du film, la décision judiciaire qui clôt le débat et la trame narrative, vient se dégager de la trame narrative elle-même. Malgré l’importance de la plaidoirie dans le film et dans le procès, le légat-juge (et, partant, l’acte de juger) reste la figure centrale du triangle du droit, bien qu’il doive également s’en détacher par devoir d’impartialité. Dans une scène d’affrontement d’arguments entre Las Casas et Sepúlveda, nous assistons à un jeu de caméra assez représentatif de cette situation. Le metteur en scène utilise le procédé cinématographique de cut rapide pour représenter le duel qui est en train d’avoir lieu. Cependant, entre deux échanges intervient parfois le visage du légat-juge, dont le regard est filmé dans un mouvement de va-et-vient entre les deux autres personnages, comme si, toujours de manière neutre et insondable, le Cardinal écoutait et pesait les arguments de chacun à la manière d’une balance, celle de la Justice.

La position du cardinal demeurera impénétrable jusqu’à la fin. Cette insondabilité apparaît dans la manière dont le légat-juge ponctue le procès. Considérons la manière dont il demande à Las Casas de redresser un argument qu’il estime mal articulé :

Au terme de cet échange, il est impossible de savoir s’il s’agit d’un piège pour coincer Las Casas ou d’une perche tendue pour qu’il puisse structurer son argumentation. Empêcher le spectateur d’avoir une opinion claire sur les pensées et la volonté du légat-juge est une manière par laquelle le cinéma met en scène l’impartialité du Cardinal à partir de la réception du spectateur qui en fait l’expérience en échouant à chaque fois à interpréter ses comportements et paroles. Deux autres scènes participeront à cette représentation du juge comme Raison impartiale qui se retire dans son intériorité pour réfléchir afin d’émettre son jugement. Au milieu de la controverse, le légat annonce : « Moi-même, il me faut réfléchir, nous reprendrons la dispute demain matin » (00:40:45). Alors qu’il sort de la salle du procès, deux colons viennent à sa rencontre dans le couloir (qui incarne l’antichambre du procès). Il les interroge sur leur situation dans le Nouveau Monde, les reçoit dans sa chambre et les convie à participer à la controverse en déclarant que « Dieu parle par toutes les voix » (00:43:40). Les intérêts économiques qui se situaient en bordure du droit s’y trouvent alors intégrés. Les colons sortent et une musique religieuse se fait entendre.

La mise en scène fait peu usage de la musique au cours du film. La bande sonore est d’ailleurs réduite aux dialogues. La musique religieuse qui accompagne le gros plan sur le légat-juge en train de prier n’est dès lors pas anodine. Elle vient renforcer la mise en scène d’un juge qui se retire dans son intériorité. Lors de la deuxième interruption, celle qui précède la décision finale, le légat en effet prie à nouveau seul, tourné vers le Christ.

Cette fois-ci, malgré le recueillement de son âme auquel la musique fait écho, se trouve à côté du Christ l’enveloppe du Roi dans laquelle ce dernier expose son avis sur la situation… Cette présence de la lettre du Roi nous rappelle que le droit (ici représenté par le juge) est toujours en tension avec son extériorité politique, économique et sociale. Cette mise en tension est à nouveau occultée par le juge. Il n’a pas besoin de connaître l’avis du Roi pour prendre sa décision car, dit-il, il le connaît déjà. Rien ne peut plus venir perturber les méditations du juge, il rassemble déjà en lui tous les ressorts de sa décision.

Mettre en avant la Raison du juge et l’acte de juger comme point culminant du procès implique une mise à l’écart de la dispute scolastique qui devient principe du contradictoire dans le procès moderne. La décision judiciaire acquiert ainsi une consistance autonome, une auto-suffisance. Lorsque vient l’heure du jugement, la décision se tranche en une fois : elle sera « de toute éternité » et « irrévocable », comme le dit le juge-légat au cours du film, nous rappelant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée. Le jugement ne se réfère plus aux plaidoiries. Élément de suspense ou non, la décision finale, celle qui décidera de la réponse à la controverse, n’est pas rattachée à la processualité des arguments énoncés par les deux autres protagonistes. La nécessité du médium implique pour ménager le suspense de délier (du moins en apparence) le verdict des débats. Seulement, cette nécessité scénaristique fait ressortir la représentation d’une décision surgissant d’une raison pure. En effet, la décision elle-même s’extrait du procès, de la situation qui lui a donné lieu pour prendre son autonomie et avoir des effets extra-juridiques, des effets matériels. Le juge recherche la vérité objective et raisonne seul, « comme si » le jugement ne dépendait pas d’une lutte contradictoire. La dispute et les plaidoiries qui réintroduisaient de la conflictualité dans le procès se voient à nouveau recouvertes par la conception du juge que véhicule le film. Le film oscille donc entre une trame scolastique, où la confrontation des arguments est primordiale, et un parti pris moderne, pour lequel la contradiction est contraire à la raison juridique, et le plaideur rien de plus qu’un comédien qui s’adresse au cœur. Le légat-juge n’hésitera pas, d’ailleurs, à rappeler à l’ordre Las Casas lorsque ce dernier laisse déborder son art oratoire, à qui il reprochera de « raconter beaucoup et de réfléchir peu » (00:15:19), la théâtralité de ses propos venant s’opposer à la rigueur formelle de la raison. Le juge raisonne seul, littéralement en son âme et conscience, dans le recueillement au-dessus de la contradiction et, bien que Las Casas ne parle pas le langage de la raison mais du cœur, le légat tranchera tout de même en sa faveur. Le principe de la contradiction et l’acte de juger ne semblent plus liés. Le conflit s’efface devant la Raison monologique du juge, qui seul peut trancher et décider de la vérité judiciaire. Ce qui fait le cœur du procès, le principe de la contradiction, se déplace vers son but, la décision, qui vient s’en extraire uniquement pour confirmer le caractère impartial et autonome du jugement et, partant, du droit par rapport à toute autre sphère.

Un autre juge : le spectateur

Le rôle décisionnel du juge peut, paradoxalement, être considéré comme révélant le caractère asymétrique du droit auquel il tente pourtant d’échapper. Le droit devient une décision unilatérale et monologique qui confirme et légitime son propre cadre par un geste radical d’autonomisation. Pour laisser apparaître cela, un décentrement par rapport au cadre que se fixe le procès par l’intermédiaire du légat-juge est nécessaire. Un tel décentrement apparaît progressivement tout au long du film, et révèle une asymétrie fondamentale au centre du procès. En principe, le droit se donne pour tâche de parvenir, par le rituel de la procédure, à contrecarrer les rapports politiques de pouvoir et les asymétries sociales. Or ici, cela apparaît toujours plus manifestement, le centre de la controverse, les Indiens, est – paradoxalement – complètement excentré. Las Casas et Sepúlveda tentent d’établir la position de ces derniers : victimes ou accusés ? Mais, pour que tel puisse être l’enjeu, le rôle de partie doit leur être préalablement refusé. La forme judiciaire toute entière s’embourbe dans ce geste excluant, rendant impossible pour les Indiens de se faire partie du procès qui leur est intenté. Le triangle judiciaire se construit autour d’un vide central, les Indiens exposés au milieu du tribunal, à la fois jetés au centre de l’espace du droit et profondément isolés, privés de toute interaction véritable car ne participant ni à ses codes ni à son langage : les sans-droits faits objets du droit. Le travers du procès-controverse de Valladolid est d’autant plus intéressant que les deux parties reconnues par les formes du procès, Las Casas et Sepúlveda, s’affrontent au sujet d’un litige réel relatif au statut à accorder aux Indiens. Le film nous place face à une double injonction : d’une part, ne pas réduire la controverse à un faux débat partant d’un consensus de fond, c’est-à-dire reconnaître une véritable efficience au jugement qui en résultera, d’autre part ne pas accepter les règles du jeu du procès qui font de ce litige une alternative fermée, à l’intérieur de laquelle nous devons, nécessairement, pouvoir prendre parti.

Face à un tel enjeu, une autre figure du juge apparaît à côté de celle du légat : le spectateur lui-même, que le film n’abandonne pas à une attitude de contemplation passive, mais qu’il transforme progressivement en spectateur-juré. C’est par lui que tout le processus de mise en place du cadre du droit, de son autonomie et de son impartialité, en vient à être remis en cause. Si La controverse de Valladolid peut être considérée comme une mise en scène des perspectives croisées qui s’établissent entre le procès et ses extérieurs, le spectateur n’y fait dès lors pas exception.

Un point de vue extérieur au cadre du procès est adopté dès le début. On assiste à la scène d’ouverture par l’intermédiaire des colons qui n’ont pas encore été intégrés au déroulement du procès. La caméra les situe dans leur extériorité. Cette extériorité, ce sera aussi celle du spectateur. L’œil du colon, qui se colle à la lucarne afin d’assister aux débats, se détache de son point de vue pour devenir celui de la lucarne : une extériorité en tant que telle, sans parti pris préalable.

Au fur et à mesure du déroulement du procès, l’œil-caméra se détachera par moments de toute perspective interne au cadre en prenant des points de vue périphériques et renforcera, brièvement mais à répétition, l’extériorité présente. La scène finale se clôt sur cette extériorité. Cette fois c’est nous, spectateurs devenus jurés, qu’elle situe comme extériorité au procès. En effet, la scène finale appuie ce procédé cinématographique qui vient soulever l’ambiguïté de la perspective tout au long du film. L’œil de la caméra est-il celui des personnages ? Des spectateurs ? Ou encore d’un narrateur implicite ? Nous sommes cette fois-ci, par ce geste de la caméra, explicitement ramenés à nous-même en tant que spectateurs. Cette mise en abyme explicite du spectateur pose directement la question du rôle que prend l’interprétation cinématographique de cette controverse datant de l’aube de la modernité, adressée au monde contemporain. Parmi les prérogatives du vainqueur se trouve celle de représenter, de mettre en scène, de narrer le droit qu’il s’est octroyé. La narration fait partie des opérations de représentation et active sa fonction double de reproduction et de fictionnalisation. Il n’est pas anodin que nous soyons, en tant que spectateurs, face à une double représentation : celle de la réalité sociale de la colonisation à travers la controverse elle-même, et la mise en procès cinématographique fictionnelle, à nouveau entre reproduction et transformation par la fiction, de cette même controverse. L’écart temporel entre l’événement relaté et la réalisation du film permet de nouveaux regards critiques mais en même temps une certaine tendance à la sympathie, voire à l’identification des spectateurs avec Las Casas, défenseur de l’égalité entre les hommes, et l’oubli du caractère situé de son universel, par quoi s’opère une certaine réitération du biais colonial. Simultanément, le réalisateur met en scène un « dehors » qui remet en cause cette tendance à l’acquiescement spontané au discours humaniste de Las Casas. Bien que ce dernier tente de fissurer le cadre de référence colonial, il n’y échappe nullement. La dernière scène du film, l’apparition de l’esclave noir, survient pour nous le rappeler. L’esclave est radicalement hors procès, hors droit. En effet, le légat vient, à la suite de sa sentence qui reconnaît aux Indiens le statut d’ « hommes véritables » (1:18:45), d’autoriser la traite des esclaves noirs. Du procès, l’esclave noir ne partage que le lieu, dans sa factualité. La spatialité du procès se constitue par abstraction de tout un pan de sa matérialité. Il se pense tout à fait indépendamment de son entretien, et pourtant on comprend dans les dernières phrases du cardinal et dans l’enchaînement de la dernière scène que cette indépendance n’est pas de fait mais uniquement de droit. Le film, après s’être attaché tout le long sur la mise en scène du procès, nous invite à envisager différentes couches spatiales, la spatialité théâtralisée par le procès et la matérialité de l’espace non théâtralisé. Au niveau de cette matérialité apparaît la dimension de l’exploitation économique. Cette dernière scène, par un nouveau procédé cinématographique, rend visibles les processus d’extériorisation de la formalité du droit par rapport au réel. L’espace du droit occupe également l’espace réel. Une véritable cassure entre ces deux spatialités va de pair avec une communauté de leur lieu. L’espace du droit n’est tel que par son occupation par les magistrats. Lorsque les magistrats quittent le lieu, il n’est plus investi que par la force : ce même lieu redevient celui de l’esclavage, sans lequel il ne pourrait héberger le droit. Le processus d’adhésion créé par la mise en scène cinématographique est remis en question par ce même procédé.

L’œil caméra qui suit l’esclave dans la scène finale ne peut être que le nôtre, à nous spectateurs, puisqu’il n’est plus aucun personnage dans la salle pour l’observer. L’ambiguïté de la dernière scène, qui opère une sortie hors du droit dans le lieu même qui l’hébergeait, fait directement écho à l’ambivalence du spectateur auquel le film s’adresse, spectateur pris à partie dans le jeu des plaidoiries et des réquisitoires et, tout à la fois, mis en demeure de constituer la scène d’un nouveau procès transcendant le cadre délimité par le légat-juge.

Deux plans de la représentation viennent se superposer : la représentation du conflit politique par le procès et la représentation du procès par le film. En jouant sur ces deux tableaux, le film ouvre à la possibilité d’un procès fait à l’histoire, procès de la conquête coloniale et de l’esclavage. Nous nous faisons jurés-spectateurs et envisageons les arguments, les thèses échangées ainsi que leurs présupposés dans un cadre critique nécessairement inconnu des protagonistes. Ce regard critique n’est pas celui de la position tierce, mais celui de descendants puisque c’est le passé de ceux à qui le film s’adresse qui s’y joue. Le film reproduit cette controverse célèbre, qui porte en elle un verdict historique, afin que ce verdict puisse être revisité, rejugé par les jurés-spectateurs qui en héritent. Nous entrons, en tant que jurés-spectateurs, à l’intérieur du cadre du procès, mais cela pour mieux être renvoyés à l’extérieur par le mouvement de la caméra qui nous attire en dehors de la salle, l’œil banni, à l’abri des regards, derrière la petite lucarne qui surplombe toute la scène. Nous assistions, au cours du procès-fiction de Valladolid, à l’activité d’un droit se constituant. L’ensemble du dispositif cinématographique permet alors un retournement : c’est à présent au tour des spectateurs-jurés de faire fictivement le procès de ce même droit. La controverse de Valladolid pousse ainsi son public à poser la question : sommes-nous prêts à accepter les règles du jeu – c’est-à-dire à accepter le cadre juridique mis en scène pour nous — afin d’émettre notre jugement, ou est-ce l’ensemble du dispositif lui-même qu’il nous faut remettre en question ?

* Ce billet est issu d’un travail produit par les auteurs dans le cadre d’un enseignement de Master 2 consacré aux représentations du juge au cinéma.