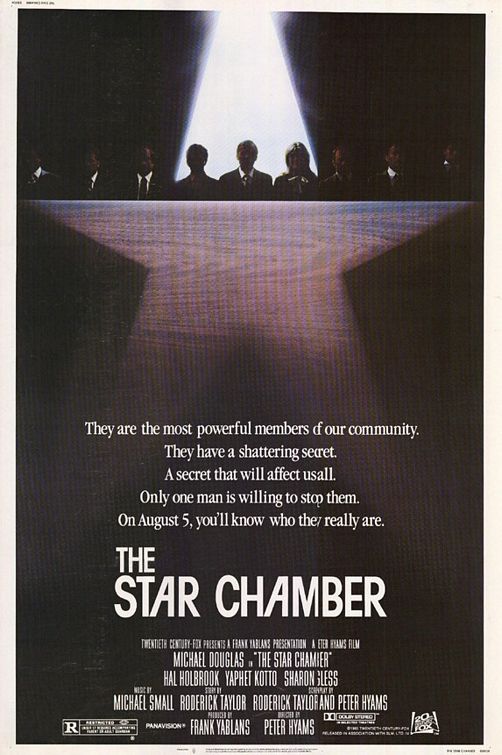

La Nuit des juges (The Star Chamber, Peter Hyams, 1984)

Une analyse de Vincent Lefebve

La justice, entre ombre et lumière

La Nuit des juges, en anglais, The Star Chamber, sorti il y a un peu plus de trente ans, est un film étonnant. Il a été signé par un réalisateur, Peter Hyams, dont il est difficile de dire qu’il soit sur le point de s’immortaliser, de figurer dans la liste des cinéastes ayant marqué de leur empreinte l’histoire du septième art. On ne manquera pas de relever d’indéniables fautes de goût dans la filmographie du réalisateur, par exemple son Timecop, avec Jean-Claude Van Damme en vedette, sorti sur nos écrans en 1994, ou encore Présumé coupable, l’inutile remake qu’il a proposé, en 2009, du chef-d’œuvre de Fritz Lang (L’Invraisemblable vérité, Beyond a Reasonable Doubt, 1956). Pourtant, si l’on se tourne vers La Nuit des juges, nous aurions tort de bouder notre plaisir. Il s’agit peut-être du film le plus abouti de Hyams, qui n’impressionne pas tant par son style que par une intrigue bien ficelée, qui en fait un thriller captivant. Mon propos ci-dessous est de mettre en exergue les diverses raisons qui font que cette intrigue peut attirer l’attention et même la curiosité des juristes et, plus généralement, de ceux qui s’intéressent aux représentations du droit et de la justice au cinéma.

La Nuit des juges n’est pas un thriller comme les autres, ni même un « film de procès » (« Courtroom Movie ») comme les autres. Deux facteurs principaux expliquent cette originalité. Le protagoniste placé au centre du récit est un juge, ce qui est en soi assez rare, et il est même un juge très actif, presqu’un « activiste » de la justice. En second lieu, la tension entre légalité et justice y est mise en scène d’une manière qui frappe particulièrement l’imaginaire.

Rappelons les grandes lignes de ce scénario, au centre duquel nous trouvons un jeune juge idéaliste faire ses premières armes (le juge Steven Hardin, joué par un Michael Douglas impeccable – le film sort en 1984, trois ans avant Liaison fatale). Ce magistrat est rapidement confronté à une dure réalité, car il se voit contraint d’annuler des poursuites pénales en raison d’un vice ayant affecté le déroulement de la procédure. C’est là un thème récurrent au cinéma, celui du formalisme de la loi qui rend impossible la manifestation de la justice, comme en témoigne, par exemple, une réalisation belge néerlandophone récente, Le Verdict (Het Vonnis, Jan Verheyen, 2013). Cependant, dans La Nuit des juges, ce thème éculé est traité d’une manière inattendue, sans que, suivant un schéma assez classique, la thématique de la vengeance ne soit introduite dans le récit filmique.

Le juge Hardin fait part de ses doutes et de la crise de confiance qu’il traverse à Benjamin Caulfield (Hal Holbrook), magistrat à la retraite, avec qui il entretient une relation amicale. Survient alors l’élément perturbateur autour duquel va se nouer la dimension plus « subversive » de l’intrigue. Ces problèmes de conscience ne sont, semble-t-il, pas insolubles. Le juge Benjamin Caulfield explique en effet au juge Hardin, son cadet, qu’un groupe d’anciens magistrats se réunit secrètement afin de « rejuger » certains dossiers qui n’ont pu aboutir, pour des raisons certes légales, mais qui heurtent de plein fouet un idéal supérieur : que justice soit faite. La scène durant laquelle le cadet est intronisé par son aîné, mérité d’être visionnée. L’exercice d’autojustification auquel se livre le juge Caulfield doit, en particulier, retenir notre attention.

« Quelqu’un a kidnappé la justice et l’a cachée dans la loi », affirme le juge Benjamin Caulfield, en une formule imagée qui fait mouche. Afin d’être enfin en paix avec sa conscience, Hardin participe alors à cette œuvre de justice occulte, fonctionnant aux marges de l’État de droit. Notons au passage que le titre du film trouve ici son explication : la Star Chamber était en effet une juridiction suprême créée en 1487 par le Parlement anglais, sous le règne d’Henri VII. Elle disposait du pouvoir de juger directement les accusés, sans intervention d’un jury populaire, dans un relatif secret, en usant le cas échéant de mesures exorbitantes du droit commun (notamment, l’usage de la torture). Progressivement, cette juridiction devint un lieu d’arbitraire et le symbole d’un pouvoir tyrannique, instrumentalisant à son profit les formes judiciaires. Dans la langue anglaise, cette expression est aujourd’hui employée de façon métaphorique et péjorative, pour dénoncer l’arbitraire et le caractère peu transparent, voire occulte, d’une institution ou d’une procédure.

Dans le film de Peter Hyams, le résultat de ces procès rejoués, ainsi que le spectateur le découvre, conduit systématiquement à une condamnation à mort, que des hommes de main exécutent après avoir reçu instruction de la part de la Star Chamber. Toutefois, cette machine bien huilée va rapidement se gripper. Hardin découvre que deux personnes ayant été condamnées à mort par la Star Chamber sont en réalité innocentes. Après avoir non sans peine réussi à provoquer une réunion de l’instance dont il est à présent un membre à part entière, il explique longuement à ses « collègues » que certaines preuves tendent à démontrer qu’une erreur a été commise, que les deux coupables condamnés par la juridiction occulte sont en réalité de « faux coupables ». Et qu’il convient, en conséquence, d’annuler leur condamnation. Les membres de la Star chamber expliquent alors au juge Hardin qu’il s’avère impossible de défaire ce qui a été fait.

La Nuit des juges met en évidence le thème, tragique par excellence, d’une mécanique infernale entraînant les hommes dans son déploiement inexorable : « Un mécanisme a été activé qui ne peut simplement pas être arrêté », s’écrie le juge Caulfield. Ce à quoi le juge Hardin répond : « J’ignore comment cette mécanique fonctionne. Mais il y a clairement un vice quelque part », écho au vice de procédure qui l’obligeait, au début du film, à prononcer l’annulation de poursuites. Comme dans une tragédie, cette mécanique semble en effet impossible à arrêter : dans une avant-dernière scène musclée et très hollywoodienne, le juge Hardin joue sa peau en tentant de sauver les « faux coupables » (qui sont, par ailleurs, des trafiquants de drogue toujours actifs), qui se font finalement abattre par le tueur à gages anonyme qu’avait commandité la Star Chamber (lequel n’est autre qu’un policier…). Le juge Hardin est sauvé de justesse, suite à l’irruption, tel un Deus ex machina, d’un autre policier, un détective cette fois (Harry Lowes, joué par un Yaphet Kotto très inspiré), avec lequel Hardin avait fini par faire équipe durant la dernière partie du film. La fin est assez ambiguë : les forces de l’ordre, accompagnées par le juge Hardin, s’apprêtent à interrompre les activités illicites de la Star Chamber. C’est donc le formalisme de la loi qui sort victorieux de cette étrange aventure, permettant l’avènement d’une justice supérieure dont il semble, en fin de compte, être la meilleure garantie.

Comme je l’ai indiqué, il est possible de mettre en avant une lecture tragique de ce film, en soulignant la thématique de la machine infernale qui y occupe une place centrale. La faute de Hardin/Douglas relève en outre d’une hubris, d’une volonté de franchissement des limites ; les membres de la Star Chamber se prennent pour des Dieux. Le thème, typiquement tragique, du héros faisant face à son destin implacable, et entrant en lutte contre celui-ci, mérite aussi d’être relevé. Ajoutons, enfin, l’idée d’un « retournement tragique », de nature à susciter la pitié et la terreur des spectateurs (suivant la définition canonique de la tragédie, donnée par Aristote) : le héros commet le mal en voulant faire le bien, ce qui a pour effet de renvoyer les spectateurs aux dimensions fragile et aléatoire de la condition humaine.

Malgré les indéniables qualités dont le film se pare, le happy end final, certes ambigu, mais inutilement moralisateur, peut être regretté. Il est légitime de se poser la question : à quelle conclusion aurions-nous dû parvenir si les deux hommes initialement condamnés par la Star chamber avaient été coupables, et non de faux coupables ? Cette justice fonctionnant aux marges de l’État de droit aurait-elle été davantage recommandable ? Peter Hyams n’est peut-être pas à la hauteur de son sujet. La thèse sous-jacente au titre donné au film dans sa version française, judicieusement choisi pour une fois, dessine une piste interprétative plus stimulante. Ces juges orgueilleux connaissent leur « nuit », non seulement, au sens littéral, parce qu’ils se réunissent après le crépuscule, mais aussi, au sens symbolique, parce qu’ils se sont éloignés de la société des hommes, ne respectant plus les principes de la légalité et de la publicité sur lesquels reposent l’institution de la justice. En d’autres mots, qui nous serviront de conclusion : juger est une activité « solaire », qui doit se tenir dans la lumière de l’espace public, au risque de devenir arbitraire et de plonger ceux qui endossent la responsabilité de juger dans une nuit profonde et sans fin, celle qu’engendre la proximité du mal, fût-il commis au nom du bien.